質譜技術是20 世紀發展起來的最重要的分析技術之一,其原理可以追溯到1906 年諾貝爾物理學獎得主Joseph John Thomson 的工作,他發現了電荷在氣體中的運動現象,并于1910 年獲得了第一張質譜圖。其后,1922 年Francis William Aston 因采用質譜技術發現了同位素而獲得諾貝爾化學獎,1989 年諾貝爾物理學獎頒給了兩位發明離子阱質譜技術的科學家,Wolfgang Paul 和Hans Georg Dehmelt。2002 年的諾貝爾化學獎則是頒給了發明電噴霧電離技術的John Bennet Fenn 和發明基質輔助激光解吸電離技術的田中耕一。此外,Ernest Orlando Lawrence 因為發明回旋加速器而獲得了1939 年的諾貝爾物理學獎,后來人們利用測量離子的回旋共振頻率發明了世界上最高分辨率的FT-ICR 質譜。還有,從1911 年諾貝爾物理學獎的成果“熱輻射規律”、1943 年諾貝爾物理學獎的成果“分子束”到1986 年諾貝爾化學獎的成果“交叉分子束”,以及1996 年諾貝爾化學獎的成果“發現碳60”,均與質譜密切相關。今天,質譜既可用于分析無機元素,包括同位素,又可用于分析有機小分子,還可用于分析生物大分子,在生命科學、材料科學、環境科學、藥物研發和精準藥療、食品安全和石油化工等領域發揮著巨大而不可替代的作用。隨著科學技術的發展,質譜的分析能力越來越強大,在方方面面的應用也越來越普遍。

一種功能強大的分析儀器——質譜儀

質譜儀(Mass Spectrometer)是一種分析質量(Mass)的儀器,可進而鑒定分子結構及定量分析。縱觀其發展歷程,質譜的發展速度近似于指數曲線,近年來越來越快速地成長,已成為當今分析化學功能強大的設備。

質譜儀的基本原理與構造

顧名思義,質譜儀是測定物質質量的儀器,基本原理為將分析樣品(氣、液、固相)電離(Ionization)為帶電離子(Ion),帶電離子在電場或磁場的作用下可以在空間或時間上分離:

這些離子被檢測器(Detector)檢測后即可得到其質荷比(Mass-to-Charge Ratio,m/z)與相對強度(Relative Intensity)的質譜圖(Mass Spectrum),進而推算出分析物中分子的質量。透過質譜圖或精確的分子量測量可以對分析物做定性分析,利用檢測到的離子強度可做準確的定量分析。

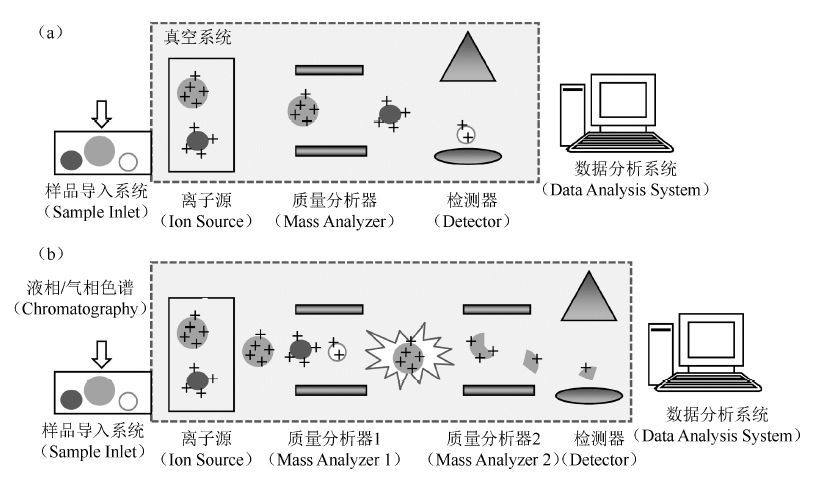

質譜儀的種類很多,但是基本結構相同。如圖1-1 所示,質譜儀的基本構造主要分成五個部分:樣品導入系統(Sample Inlet)、離子源(IonSource)、質量分析器(Mass Analyzer)、檢測器(Detector)及數據分析系統(Data Analysis System)。

純物質與成分簡單的樣品可直接經接口導入質譜儀;樣品為復雜的混合物時,可先由液相或氣相色譜儀分離樣品組分,再導入質譜儀。當分析樣品進入質譜儀后,首先在離子源對分析樣品進行電離,以電子、離子、分子或光子將樣品轉換為氣相的帶電離子,分析物依其性質成為帶正電的陽離子或帶負電的陰離子。產生氣相離子后,離子即進入質量分析器[圖1-1(a)]進行質荷比的測量。在電場、磁場等物理作用下,離子運動的軌跡會受場力的影響而產生差異,檢測器則可將離子轉換成電子信號,處理并儲存于計算機中,再以各種方式轉換成質譜圖。此方法可測得不同離子的質荷比,進而從電荷推算出分析物中分子的質量。此外,質譜儀還需要一個高真空系統,維持在10-4torr至10-10torr 的低壓環境中,讓樣品離子不會因碰撞而損失或測量到的m/z 值有偏差。

圖1-1 質譜儀的硬件組成:(a)質譜儀基本構造;(b)串聯質譜儀

除了質量的測量,質譜儀也可以利用串聯質譜(Tandem MassSpectrometry,MS/MS)技術,更有效地鑒定化合物的分子結構。顧名思義,串聯質譜儀(Tandem Mass Spectrometer)是由兩個以上的質量分析器[圖1-1(b)]連接在一起所組成的質譜儀。當分析物經過離子源電離后,第一個質量分析器可以從混合物中選擇及分離特定的離子,以外力(碰撞氣體、光子、電子等)使該離子解離,并產生碎片離子,再由第二個質量分析器進行碎片離子的質量分析。這些碎片信息可以用來鑒定小分子及蛋白質、核酸等生物分子的結構。當樣品復雜度很高時,可在樣品進樣區前串聯一液相色譜(Liquid Chromatography,LC)或氣相色譜(Gas Chromatography,GC)系統,幫助樣品預分離(Pre-separation)以提高質譜分析的效率。